北鎌倉駅今昔物語2「北鎌倉駅という駅名の由来」

さて前回、横須賀線は明治22年(1889)に開通したものの、当時はまだ北鎌倉駅はなく、大正15年になって北鎌倉の住民によって「夏期簡易停車場設置願」が出され、それが功を奏したのか、昭和2年に北鎌倉駅が誕生、昭和5年から本格的に営業が開始された、というお話をしました。

今私の手の中に、その「夏期簡易停車場設置願」の全文があります。署名として、

の3名が並んでいます。

いわゆる「住所」としては「神奈川県鎌倉郡小坂村山ノ内」となっているのが面白いところ。まだ「鎌倉市」じゃなかったんですね。ちなみに現在は「北鎌倉」=「神奈川県鎌倉市山ノ内」と思って、ほぼ間違いないです。

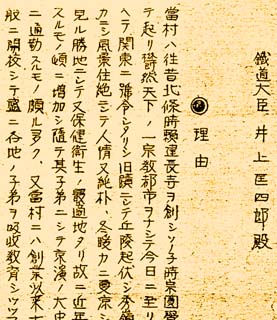

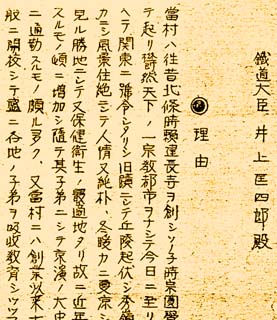

「夏期簡易停車場設置願」の出だしはこんな感じです。

なんだか頭が破裂しそうなんでもうやめますが、“×”は変換できなかった漢字、「相縫いて」は「相次いで」のことだと思います。

なんだか頭が破裂しそうなんでもうやめますが、“×”は変換できなかった漢字、「相縫いて」は「相次いで」のことだと思います。

また左の画像を見ても分かるとおり、「円覚寺」は「圓覺寺」、「北条」は「北條」という具合に、実際にはかなり旧字体が使われています。

こんな調子の文章が1800文字ぐらい続くのです。まあなんとなく言いたいことは分かりますね。要するに「こういう由緒ある場所なんだから、電車停めてよ」ってことですよ。

そんなわけで、この「夏期簡易停車場設置願」が当時の鉄道大臣宛てに出されたわけです。

で、それが功を奏したのか、北鎌倉に駅が誕生したと。

さて、実はちょっと面白いのがここからです。この陳情書がきっかけになって北鎌倉に駅が誕生することになるわけですが、そうなると問題になるのが駅名です。

この陳情書の1〜2年後に、今度は「新駅名に関スル希望具申」というのが「東京鉄道局長」宛てに出されているのです。

具申(ぐしん)というのは「上役や上級機関に対して、意見などを詳しく申し述べること(広辞苑より)」です。今じゃこんな言い方もあまりしませんね。

みなさん、「鉄道唱歌」というのを一度ぐらいは聞いたことがあると思います。あの、「汽笛一声新橋を♪はや我汽車は離れたり〜♪」ってやつです。

その鉄道唱歌の「第1集・東海道編」の9として、次のような一節があるんですよ。

実は「新駅名に関スル希望具申」の中でもこの部分が引用されているのです。

このように鉄道唱歌でも「北は円覚、建長寺」と歌われている。このあたりは「鎌倉」の「北の端」に位置するのだから、駅名は「北鎌倉駅」ではどうでしょうか、というわけですね。

このように住民の側から駅名の希望案を提示しているのが「新駅名に関スル希望具申」の中身です。住民は「北鎌倉駅」という駅名を望んでいると申し述べて(具申して)いるわけです。

ちなみに、最初に書いたとおり、このあたりは「神奈川県鎌倉市山ノ内」であり、「北鎌倉」という地名は元々ありません。

いいですか、ここからが重要ですよ。

もし鎌倉、北鎌倉と同じような駅名が続いてしまうんじゃまずいというようなら、「円覚寺駅」というのはどうでしょうか、ということが後半に書かれているのです。

何と、ひょっとしたら「北鎌倉駅」は「円覚寺駅」になっていたのかもしれないわけですよ!

ただこの「新駅名に関スル希望具申」の「具申人」の中には「夏期簡易停車場設置願」のときにはあった建長寺住職の名前がありません。円覚寺住職と、信徒代表の栗田傅兵衛の名前があるだけなんです。

そのせいかどうかは分かりませんが、結局駅名は「北鎌倉駅」に決まりました。

どうでしょう?みなさんは、「円覚寺駅」の方がよかったですか?

私は馴染んでいるせいか、今の「北鎌倉駅」の方がいいですが・・・。

それでは。

今私の手の中に、その「夏期簡易停車場設置願」の全文があります。署名として、

円覚寺住職 古川慧訓

建長寺住職 菅原時保

両山信徒代表 栗田傅兵衛

建長寺住職 菅原時保

両山信徒代表 栗田傅兵衛

の3名が並んでいます。

いわゆる「住所」としては「神奈川県鎌倉郡小坂村山ノ内」となっているのが面白いところ。まだ「鎌倉市」じゃなかったんですね。ちなみに現在は「北鎌倉」=「神奈川県鎌倉市山ノ内」と思って、ほぼ間違いないです。

「夏期簡易停車場設置願」の出だしはこんな感じです。

当村ハ往昔北条時頼建長寺ヲ創シソノ子時宗円覚寺ヲ開キテヨリ東慶寺浄智寺明月院等ノ諸刹相縫いて起リ×然天下ノ一宗教都市ヲナシテ今日に至リ・・・

なんだか頭が破裂しそうなんでもうやめますが、“×”は変換できなかった漢字、「相縫いて」は「相次いで」のことだと思います。

なんだか頭が破裂しそうなんでもうやめますが、“×”は変換できなかった漢字、「相縫いて」は「相次いで」のことだと思います。また左の画像を見ても分かるとおり、「円覚寺」は「圓覺寺」、「北条」は「北條」という具合に、実際にはかなり旧字体が使われています。

こんな調子の文章が1800文字ぐらい続くのです。まあなんとなく言いたいことは分かりますね。要するに「こういう由緒ある場所なんだから、電車停めてよ」ってことですよ。

そんなわけで、この「夏期簡易停車場設置願」が当時の鉄道大臣宛てに出されたわけです。

で、それが功を奏したのか、北鎌倉に駅が誕生したと。

さて、実はちょっと面白いのがここからです。この陳情書がきっかけになって北鎌倉に駅が誕生することになるわけですが、そうなると問題になるのが駅名です。

この陳情書の1〜2年後に、今度は「新駅名に関スル希望具申」というのが「東京鉄道局長」宛てに出されているのです。

具申(ぐしん)というのは「上役や上級機関に対して、意見などを詳しく申し述べること(広辞苑より)」です。今じゃこんな言い方もあまりしませんね。

みなさん、「鉄道唱歌」というのを一度ぐらいは聞いたことがあると思います。あの、「汽笛一声新橋を♪はや我汽車は離れたり〜♪」ってやつです。

その鉄道唱歌の「第1集・東海道編」の9として、次のような一節があるんですよ。

北は円覚、建長寺(きたはえんかくけんちょうじ)

南は大仏、星月夜(みなみはだいぶつほしづきよ)

片瀬、腰越、江の島も(かたせこしごええのしまも)

ただ半日の、道ぞかし(ただはんにちのみちぞかし)

南は大仏、星月夜(みなみはだいぶつほしづきよ)

片瀬、腰越、江の島も(かたせこしごええのしまも)

ただ半日の、道ぞかし(ただはんにちのみちぞかし)

実は「新駅名に関スル希望具申」の中でもこの部分が引用されているのです。

このように鉄道唱歌でも「北は円覚、建長寺」と歌われている。このあたりは「鎌倉」の「北の端」に位置するのだから、駅名は「北鎌倉駅」ではどうでしょうか、というわけですね。

このように住民の側から駅名の希望案を提示しているのが「新駅名に関スル希望具申」の中身です。住民は「北鎌倉駅」という駅名を望んでいると申し述べて(具申して)いるわけです。

ちなみに、最初に書いたとおり、このあたりは「神奈川県鎌倉市山ノ内」であり、「北鎌倉」という地名は元々ありません。

いいですか、ここからが重要ですよ。

もし鎌倉、北鎌倉と同じような駅名が続いてしまうんじゃまずいというようなら、「円覚寺駅」というのはどうでしょうか、ということが後半に書かれているのです。

何と、ひょっとしたら「北鎌倉駅」は「円覚寺駅」になっていたのかもしれないわけですよ!

ただこの「新駅名に関スル希望具申」の「具申人」の中には「夏期簡易停車場設置願」のときにはあった建長寺住職の名前がありません。円覚寺住職と、信徒代表の栗田傅兵衛の名前があるだけなんです。

そのせいかどうかは分かりませんが、結局駅名は「北鎌倉駅」に決まりました。

どうでしょう?みなさんは、「円覚寺駅」の方がよかったですか?

私は馴染んでいるせいか、今の「北鎌倉駅」の方がいいですが・・・。

それでは。

◎参考資料「北鎌倉駅『駅史』」(昭和47年10月)

■ 「よろず話・目次」に戻る

■ 「表紙(トップページ)」に戻る